福海らしい透明感とジューシーな旨味はそのままに、等級では測れない!農家、風土への感謝の気持ちで醸す酒!

福海 番外 はこんな味わい

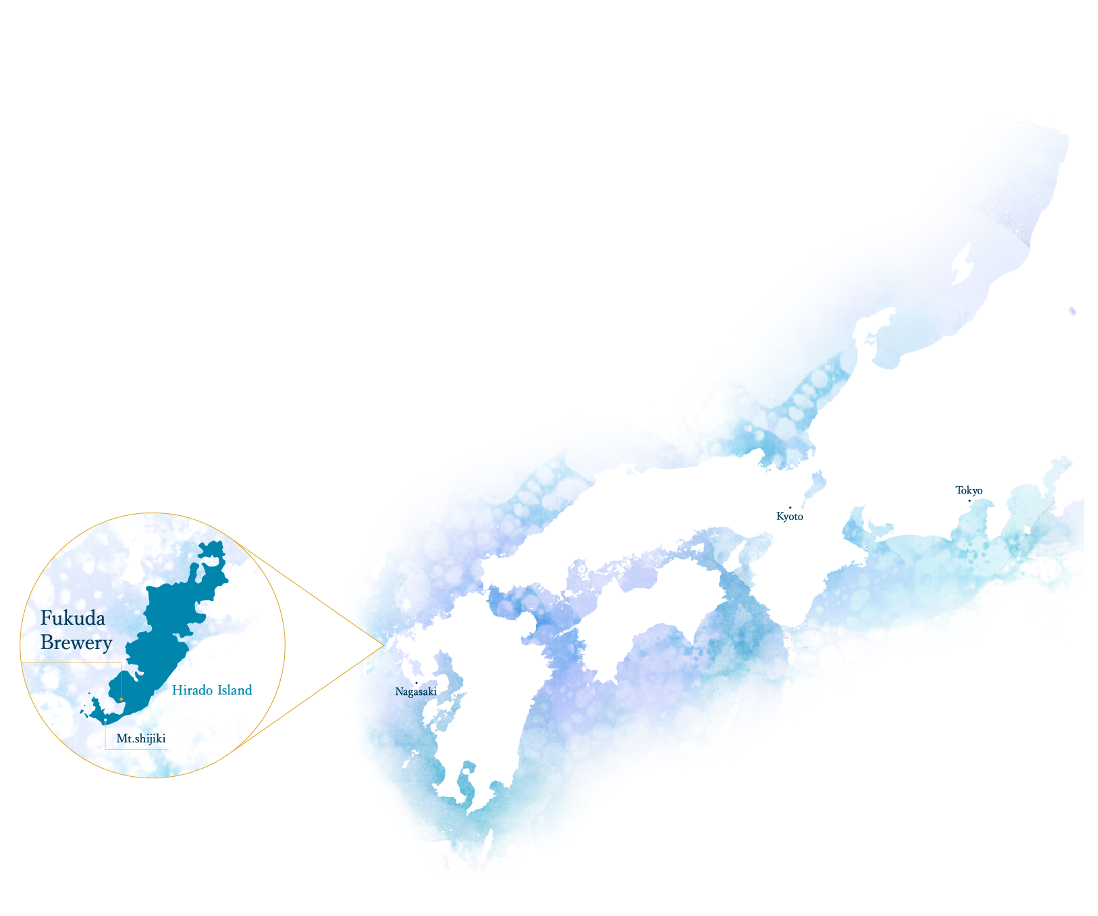

長崎県平戸市で契約農家が丁寧に育てた山田錦を使用。

JAの検定で等級外(3等未満)となった山田錦を使用して、福海らしい透明感とジューシーな旨味をしっかりと感じられる出来栄えに仕上げています。

海がもたらす全ての福に感謝を込めて醸された「番外」は、過酷な環境の中でお米作りに真摯に取り組む農家さんへの感謝、風土への感謝が詰まった一本。

“ 等級がつかなくても、

手をかければこんなにも福海らしい味わいになる。

多くの人や自然の恵みにより多くの方に届けられる酒になる。

その想いと力強さを伝えたい。”

海、風、気候などの自然とまっすぐな人の気持ちが、この一本に生きています。

チリチリとした微発泡感と、温度が上がるにしたがって膨らむ深い旨味をお楽しみください。

元禄元年(1688年)創業。

九州の西の端、対馬海流が流れ、暖流と寒流が交差する平戸島では、古の時より潮が全ての福を運んできました。

「酒造りは、心でつくり、風が育てる」

創業者福田長治兵衛門(ちょうじべえもん)の言葉にあるように、平戸の風土である潮風が福田酒造の酒をより特徴深いものにしています。

15代目蔵元の福田竜也氏は、「平戸の南、志々伎湾は世界中ここにしかない、貴重な美しい海」であり、

15代目蔵元の福田竜也氏は、「平戸の南、志々伎湾は世界中ここにしかない、貴重な美しい海」であり、

この海を表現する日本酒を造ろうと、先代より受け継いだ酒造りの知恵に革新を重ね、挑戦されています。

搾りたての日本酒にストレスをかけることなく無濾過の原酒で、丁寧に瓶詰すること、そして瓶詰後は速やかに瓶燗火入れを施すことで、きめ細やかな微発泡感が生み出されています。

その味わいは、繊細かつダイナミックさも持ち合わせる唯一無二の志々伎湾を表現する日本酒です。

海の幸を合わせるために生まれたともいえる軽やかさ持っています。

数年前から、地元農家さんの力を借りて平戸島での米作りを開始されました。

数年前から、地元農家さんの力を借りて平戸島での米作りを開始されました。

人口減少・高齢化がすすむ志々伎では耕作放棄・休耕田がとても多くなってきているのが現状です。

これらの農地を復活させ、環境を守る無農薬の米づくりを地元の方々と行い一緒に酒を造るという循環を目指し、酒造りが地域復活の大きな力になることを一つの目標として、様々な工夫をされています。

最近では、海を表現するために、平戸の海水から海洋性乳酸菌の研究を行うなど、今後の展開から目が離せない酒蔵さんです。

「福海」銘柄の由来

幕末の頃の当主が、海で遭難しかけた海外の商人を助けたことがきっかけで、商人がお礼に書いた書、『福海』に由来。今でも、居間に掛軸が飾られているそうです。

日本酒

マトリックス |

クラシックスタイル

(穀物系の香り) |

モダンスタイル

(果実系の香り) |

| フルボディ |

クラシック・

フル |

モダン・フル |

| ミディアムボディ |

クラシック・

ミディアム |

モダン・

ミディアム |

| ライトボディ |

クラシック・

ライト |

モダン・

ライト |

味わい

-

ライト

-

フレッシュ

〇

-

フルーティ

-

ソフト

〇

-

シャープ

-

ドライ

-

スイート

-

リッチ

〇

蔵元・生産者情報

福田酒造株式会社

長崎県平戸市志々伎町

元禄元年(1688年)創業。創業者の福田長治兵衛門氏の「酒造りは、心でつくり、風が育てる」という言葉が今も息づく港町平戸市の志々伎町に蔵は立ちます。15代目蔵元の福田竜也氏は、「平戸の南、志々伎湾は世界中ここにしかない、貴重な美しい海」であり、この海を表現する日本酒を造ろうと、伝統を守りながらも新しいことに挑戦されています。搾りたての日本酒にストレスをかけることなく無濾過の原酒で、丁寧に瓶詰すること、そして瓶詰後は速やかに瓶燗火入れを施すことで、きめ細やかな微発泡感が生み出されています。その味わいは、繊細かつダイナミックさも持ち合わせる唯一無二の志々伎湾を表現する日本酒。海の幸を合わせるために生まれたともいえるその軽やかさの中にも芯の通った味わいは、代表銘柄「福田」から「福海」へとリブランディングされて、より一層輝きを放ち始めました。平戸の海水から海洋性乳酸菌の研究を行うなど、今後の展開から目が離せません。

詳細を表示する