日本酒は飲む器によって、味わいも香りも大きく変わります。

いつも同じ器でお酒を飲んでいる。そんな方はもしかしたら、非常に損をしているかもしれません。

日本酒の本来のポテンシャルを最大限活かすためには、酒器選びはとても重要です。

はたまた、日本酒を飲み始めたばかりで酒器についても知りたい。そんなご質問も当店にはたくさん寄せられています。

そこで今回は初心者から、玄人の方までなるほどと手を打っていただける酒器選びの完全解説をしていきます。

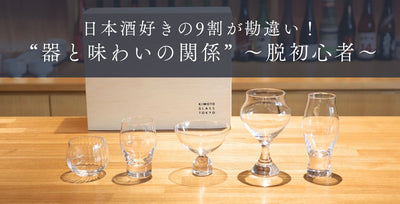

酒器選びの4つのポイント

今回は酒器を日本酒にあわせるにあたって、重要なポイント、①素材、②縁の薄さ、③形、④重さの4点です。それでは順番にご説明をしていきます。

①素材:ガラス、陶器、錫の特徴

ガラス:口あたりが冷たく、ダイレクトに冷たさを感じることができるため、冷酒に最適です。

陶器:空気と混ざりやすい性質があるため、ゆっくり飲むとまろやかな味わいになります。華やかな香りがゆっくり広がり、日本料理に合わせやすい器です。また、石を主原料とする磁器は、ガラスと陶器の中間にあたります。

錫(すず):金属で、熱伝導率が非常に良いため、冷たいものは冷たいまま飲むことができ、温かいものは温かさを保ったまま飲むことができます。冷酒であれば、ガラスよりも一段と冷たさを感じることができます。

②縁の薄さ:薄いグラスの味わい

縁の薄さも非常に重要な要素です。縁の薄い酒器はお酒の香りや味わいが口の中により広がり、お酒の特徴を深く感じることができます。不思議と、スッキリとした味わいを楽しめるはずです。

一方で、縁の厚いものは、どっしりとした印象につながるため、旨みを強く感じたいときにおすすめです。

縁の薄さだけでも印象は大きく変化するのがお酒の面白い点ですので、ぜひ飲み比べてみてください。

③形:グラス2種と陶器の特徴

グラス:ポイントは、香りをどれだけその器から嗅ぎ取れるかという点。

画像Aのタイプはグラスの広がっている部分と口をつける点までの距離が短いため、香りの凝縮感を感じやすい傾向があります。複雑で要素の多い香りであれば、最初のアタックと、段階的に抜けていく香りの両方を楽しむことができます。

一方、画像Bのタイプは、Aのタイプに比べて、グラスの膨らみと口をつける点までの距離が長いため、香りを溜めやすいという特徴があります。これにより、繊細で華やかな香りをグラスの中に滞留させることができるため、香りをゆっくり堪能することができるのです。

陶器:ここでは平盃の特徴をご紹介します。

平盃の一番の良さは、全く顎を上げ なくても飲める点。手の動きだけで飲むことができるため、口の中 に入るお酒の量をコントロールしやすく、ゆっくりと味わうことができます。ただし、香りはたまらないため、フルーティで華やか系な香りのお酒にはおすすめしませんが、旨みの強いお酒との相性は抜群です。

④重さ

最後は器の重さです。こちらは詳しく説明するまでもないのですが、軽い器を使うとついつい飲んじゃうという人も多いはずです。何度も器を上げ下げすることが多い日本酒は、軽い酒器を使っていると疲れないため、どんどん飲めてしまうのです。

一方で、重い器は少しペースを落として飲みたい、少量をゆっくり味わって飲みたいというときには、そんな気持ちに寄り添ってくれる器です。

おすすめの酒器:プレゼントにも最適

うすはり五勺盃

薄いガラスでダイレクトに日本酒を味わうことができる「うすはり五勺盃」は、持っていて絶対に損しない酒器です。

この五勺盃は、日本酒を1杯飲むのに理想的なサイズ(五勺=90ml)に設計された限定流通品で、職人の息遣いの加減で一点一点すべて表情が異なる、この世に一つしかない極薄グラスです。

木箱に入っているので、内祝いやプレゼントにもおすすめの酒器。

白い平盃【やきもの作家 山田晋一朗】

様々な企業やアーティストとのコラボで話題のやきもの作家・山田晋一朗氏の作品。

こちらの酒器は、日本酒のバイヤーや飲食店オーナーなどプロも利き酒の際に使用するほど、日本酒の味を引き立てる、日本酒ファンなら一つは欲しい平盃です。

山田氏の作品ならではの白い曲線が美しく、見ているだけでもうっとり、日本酒を口に運んでさらにうっとり、と二度も三度も美味しく、晩酌をさらに楽しくしてくれる一品。

専用の化粧箱に入れてお届けしますので、こちらも大切な人への贈り物にも最適です。

最後に

グラスで日本酒を飲む方も増えてきた昨今。ただ、グラス一つをとってもいろんな種類があり、形や縁の仕様だけで日本酒の味わいは大きく変わります。

いつもグラスで飲んでいるお酒を平盃に変えてみるだけで、グッと旨みがまして、新しい発見があるかもしれません。

当社が開催するマリアージュ会では日本酒の特徴に合わせた酒器で提供することで、お客様にとても感動していただけることも多いです。

皆様もぜひこの機会に、いろんな酒器と合わせて日本酒を楽しんでみてください。